解读故宫清钱谱之咸丰宝藏:众大家未敢深信

http://www.shouxi.com 2019-11-01 09:03 首席收藏网

《故宫清钱谱》作为经典的清钱资料,自民国初版(1937年)以来已再版多次,编者黄鹏霄先生由于当年时常有工作要去故宫,便近水楼台主要将清代宝泉、宝源两个铸钱局进呈的各种钱品整理分类。日子久了,积拓成册汇影成谱,他挑选了其中一部分撰写成书,不仅在泉界有一定影响,也成为诸多清钱收藏者的重要参考资料之一。

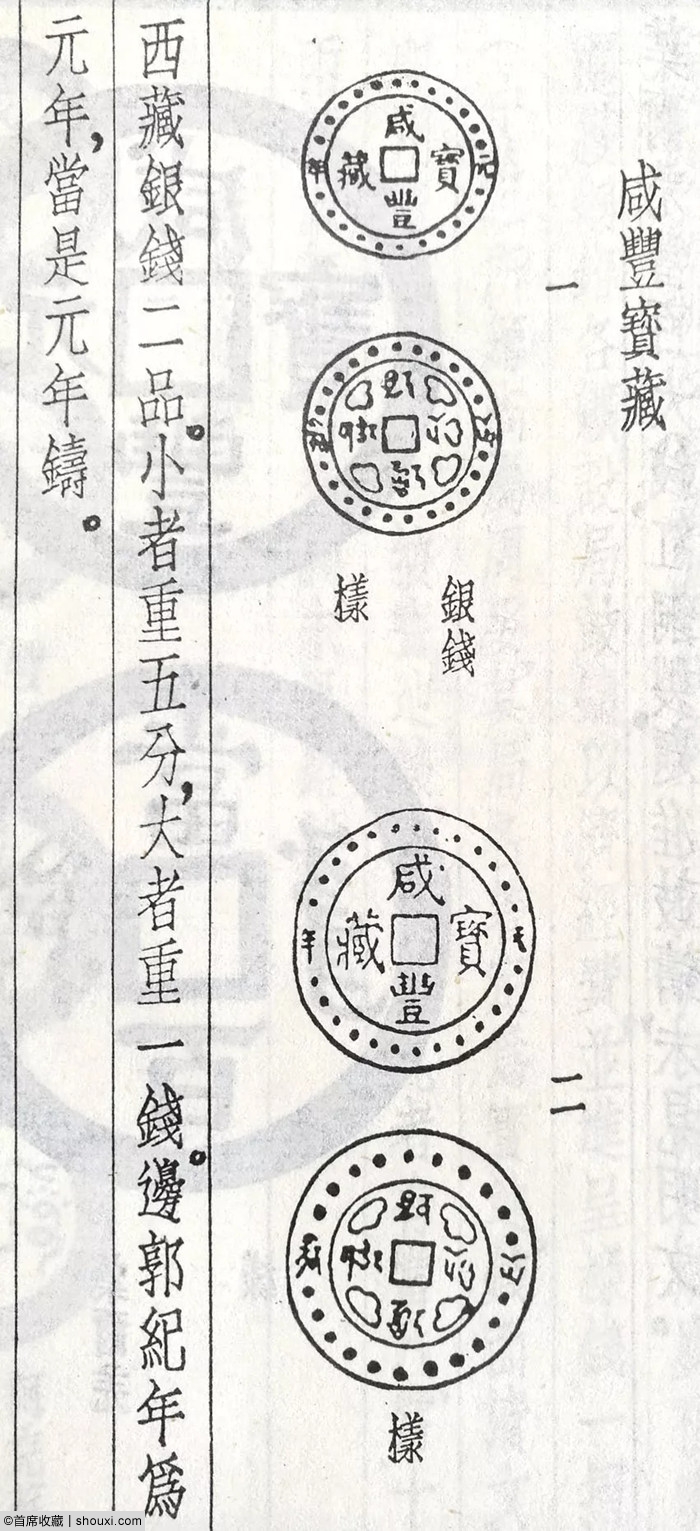

书中按清代年号顺序,筛选淘汰重复品种,共收录拓片二百八十四品。除祖、母、样钱外,还有供内廷赏赐用制钱及市场平常流通品。值得一提的是,除绝大部分铜质泉品外,还收录有薄片银钱若干,此类由清朝中央政府令卫藏地区制造发行的银钱,开中国货币史上正式官造流通银币之先河。书中所载年号有乾隆、嘉庆、道光、咸丰四种,本文通过梳理探讨此类薄片银钱的历史背景及渊源,主要对其所载“咸丰宝藏元年”银钱提出不同观点。

清代制钱繁复,不同朝代、地区的币制时有更易。清乾隆五十七年(1792年),福康安奉旨平定了廓藏战事后[1],按朝廷要求颁布《钦定藏内善后章程二十九条》,并在西藏设立“宝藏局”,设计钱模制成样币,呈皇帝御览,由于几枚呈样币正反面均为藏文,乾隆帝阅后认为不符合“同文同规”要求[2],随即下旨改为正面汉字皇帝年号和纪年,背面为相同意思藏文的薄片银钱。其设计借鉴了传统铜钱样式又有所创新,银钱中央有似方孔穿而不透,文字按上下右左顺序对读,考虑到藏地长期以来的贸易习俗和银钱使用习惯,采用纯银打制特色鲜明。于乾隆五十八年正式发行流通,并按章程中钱法要求,“逐年铸出造钱年份,用资考查[3]”。其后嘉庆、道光朝虽因政局起伏、银价波动等问题困扰,部分年份未能连续造出,但仍延续旧制至道光十六年(1836年)。

随着第一次鸦片战争的爆发,至道光二十四年底(1844年),时任驻藏大臣琦善上奏“十二月己未,又据商上布施出纳向由驻藏大臣稽查核办,但任凭商上呈升,仍属有名无实。嗣后商上及扎什伦布一切出纳,著仍听该喇嘛自行经理。旨:毋庸经理。[4] ”从奏章可知,西藏地方财权经办一直受中央委派的驻藏大臣监管审核,布施出纳主要交由地方商上具体运营,但需按流程呈报。驻藏大臣琦善自觉无利可图又有所劳烦,以“有名无实”为托词,竟还提出“若稍涉商上银钱之事,大臣理应避嫌,国家大体所关,何可转图经手,致滋流弊。”的荒谬之言。其上奏任由地方商上和喇嘛自行经理,连最基本的知情权也难以保障,而此时的清政府外忧内患,无暇顾及藏地具体事宜,交臣院议奏后批准了其建议。

此即清政府放松藏地财权监管的重要转折点,琦善渎职怠政罪责之一也。由于时局纷乱,加之放松监管多年,未能续造年号新币,市面上存量货币日渐稀少,流通问题又再次凸显。因藏地流通货币向来以银钱为主,缺乏铜币和其他辅币,地方商上又能不经呈报批准,随意续造带有皇帝年号纪年的宝藏银钱。除继续保持以物易物和剖切旧式银钱找零的习俗,作为权益之计,将旧式银钱稍加修改再版发行,还逐步设计制造了几款藏式特色图案及文字的薄片银钱,故道光朝之后,咸丰、同治、光绪朝虽未见续造带有皇帝年号纪年的银钱,却尚能维持藏地货币流通需求。

光绪三十二年(1906年)十二月二十八日,晚清最后一任驻藏大臣联豫,在向皇帝详细陈述藏地相关事宜和建议时,也曾提到“详查乾隆五十八年,经前大学士福康安奏准藏中所行之银钱,派员监造使用……嗣后嘉庆道光年间,亦按此式鼓铸……不知自何年停铸。现在所行用者,则均系商上所铸,并无我朝国号”[5]。此奏章再次说明至光绪三十二年年底,带有皇帝年号纪年的汉藏文宝藏系列银钱已停造多时。此时的驻藏大臣详述源流,所能确定的也是造至道光年间。这也与目前所见最晚皇帝年号纪年的“道光宝藏十六年”银钱,以及其后藏地所造多款章嘎形制银钱实物相吻合。可见,鸦片战争后的咸丰朝已不具备续造发行宝藏系列银钱的客观历史条件,且缺乏相关史料记载和实物支持。

因此,藏地所造“咸丰宝藏元年”银钱的可能性较难成立,而按《故宫清钱谱》所标注为“样”,是否为当年呈送内府未及发行的样币呢?我们不妨从时间节点和拓片细节来进一步分析。

首先,《故宫清钱谱》成书于民国中后期,已距咸丰朝久矣。其收录的“咸丰宝藏元年”拓片,之前未曾发现有过文图记载,且至今未见公开实物或实样照片。而民国时期原本各类西藏题材钱币臆造仿品频出,其中“咸丰宝藏银钱自民国以来,伪仿品不绝于市”[6],有些还成系列臆造。如咸丰宝藏三年、同治宝藏二年、光绪宝藏四年等,其整体样式风格近似,显然为同一时期同一主题臆造而成。对此,《西藏邮币考》一书中概括到位:“吾人观察清末七朝,自乾隆以至宣统,历代西藏银币,其咸丰、同治与光绪藏宝年号未见,既有所见,亦多为好事者仿铸之品,不足登载史籍。[7]”

其次,宝藏银钱自乾隆五十八年正式发行以来,已有嘉庆元年、道光元年公认实物银钱存世,而历代宝藏元年银钱,无论实物形制大小,亦无论样币或流通币,其“元年”纪年皆为上下直读。按照传统“天地君亲师”崇奉信仰,及新朝开元纪年,多法天地之序上下对读。藏地在严格遵循《钦定藏内善后章程二十九条》中钱法相关规定,历经三代制造发行宝藏系列银钱后,突然改变其版式,整体风格又缺乏传承借鉴,实为怪异。

再者,从钱文字体来看,历代宝藏系列银钱,藏文字体流畅,而汉字笔画细部却常有疏漏,如“嘉庆宝藏二十五年”银钱,同样的年号纪年,同样的“藏”字,就有多种写法。而从严格意义上来说,有些缺笔添画的书写组成甚至不能称为“汉字”。而反观此“咸丰宝藏元年”拓片,整体钱文结构拘谨趋于呆滞,汉字楷书偏小,背面藏文笔顺不清缺乏流畅,这与各类已知宝藏银钱的钱文版式明显不同,与同为此书中“乾隆宝藏”等其他年号银钱拓片风格也相去甚远。故一直以来,对于此品种笔者始终难以为信。

无独有偶,近日机缘得见民国三十八年《金融日报》珍贵资料,其中第四版“泉币研究”专栏,曾刊载前辈马定祥先生“谈西藏之各种汉文宝藏银币”一文,文中系统介绍了西藏各朝代宝藏银钱,还在文章末尾直接提及对于“咸丰宝藏元年”的看法。引文如下:“... ...至于咸丰宝藏元年横读中小型者,惟故宫清钱录中刊之,然视其文字纤弱,故余未敢深信耳。”作为当时由著名收藏鉴赏家张璜先生担任专栏主编,邀请罗伯昭、施家幹、戴葆庭、郑家相、王松麟等泉界知名大家为撰稿人的“泉币研究”专栏,马老在专栏首期即发文直抒胸襟,观点鲜明不入俗套,不仅说明对西藏宝藏系列银钱有着深入的研究,其治学态度之严谨亦可见一斑。其实,马定祥先生与黄鹏霄先生原本就是好友,在《故宫清钱谱》出版后,正是黄鹏霄先生将这些亲手所制的拓片资料,转让给了马定祥先生。马老作为早期经手原拓又与作者有过当面深入交流的当事人,其直观感言和论述具有重要参考价值。

综上,在尊重前人研究成果的基础上,摒弃单纯机械式引用,通过资料补充及连系现存实物,进一步裨补缺漏去伪存真,严谨探究和不断完善体系。本文所议之初衷亦在表达这样的观点。文末想起《中国币图说汇考》中译本中,有这样一段话说的好:“……随着知情人的凋零,许多“老假”已登堂入室成为博物馆等文博单位的座上客,……由于时代的局限,百密一疏,在本书内容中仍掺杂少量伪品。有些伪品已得到公认,而有的还存在学术争议。希望读者在学习过程中能够留意和辨别。[8]”

注释:

[1] 乾隆五十六年至五十七年(1791—1792),廓尔喀(今尼泊尔)第二次侵犯西藏,乾隆皇帝钦命福康安为将军,统率大军入藏,最终收复失地并深入廓尔喀境纳降。

[2] 王雲五.《卫藏通志》上海商务印书馆发行,民国二十五年,卷十,第193页。

[3] 方略馆臣:《欽定廓尔喀纪略》,西藏社会科学院影印武英殿刊本,1991年,第七一二页。

[4] 吴丰培、曾国庆:《清代驻藏大臣传略》,西藏人民出版社,1988年,第162页。

[5] 吴丰培.《联豫驻藏奏稿》,西藏人民出版社,1979年,第18页。

[6] 华光普.《中国银币目录》,长城出版社,1996年,第46-47页。

[7] 李东园.《西藏邮币考》〔M〕. 中华集邮半月刊社, 民国四十八年(1959年),第四九页。

[8] 耿爱德(Eduard Kann)著,钱屿,钱卫译.《中国币图说汇考》,金城出版社,2014年,译后记。

声明:本文作者耿毅,刊于《中国钱币》2017年6期,“中国钱币博物馆”微信公众号授权转载

延伸阅读

- NGC专家谈西方3大文明古币:希腊最具艺术感 (2016-05-12)

- 谈2018纪念币:大规格金减少 传统文化题材多 (2017-12-11)

- 解读狗年双金属纪念币:顺应市场需求而减量 (2018-01-26)

- 解读熊猫币收藏误区:周年纪念主题非熊猫币 (2018-02-02)

- 解读麒麟金币:魅力独树一帜 兼文化政治意义 (2018-03-22)

拍品推荐