赏析至道元宝千年回响 繁荣背后暗藏帝国隐忧

http://www.shouxi.com 2025-05-22 09:15 首席收藏网

首席收藏讯 在中国货币发展史上,北宋至道元宝虽流通时间不长,但这枚由宋太宗赵光义亲自书写钱文的"御书钱",不仅是宋代书法艺术与铸币工艺的完美融合,更承载着北宋初年政治、经济、文化的多元密码。本篇就与大家分享与至道元宝相关的历史信息和精彩拍品:

作为北宋第二位皇帝,赵光义的人生轨迹充满戏剧性。这位原名"匡义"的皇弟,因避太祖名讳改名"光义",即位后又更名为"炅",暗含着对皇权合法性的刻意塑造。从"陈桥兵变"的参与者到"金匮之盟"的受益者,他的执政生涯始终伴随着争议,却在书法领域开辟了属于自己的一片全新境界。

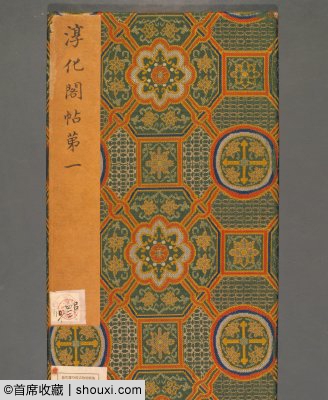

淳化三年(992年),赵光义命翰林侍书王著主持审定《淳化阁帖》,这部收录大量书法名家、帝王臣子书迹的法帖,成为中国书法史上第一部大型丛帖,被后世誉为"丛帖之祖"。正是对书法艺术的极致追求,促使他在淳化元宝之后,于至道年间再次以真、行、草三体书写钱文。其草书钱文"形似和尚",被不少藏家亲昵称为"小和尚",这种帝王书法的世俗化表达,打破了传统货币的严肃面孔,让皇权与民间产生了微妙的文化联结。

米芾在《书史》中盛赞:"太宗真造八法,草入三昧,行书无对,飞白入神",将其书法成就与后世宋徽宗的瘦金体相提并论。这种将帝王书法融入货币的做法,不仅是艺术审美与国家信用的结合,更通过铜钱的广泛流通,使书法艺术突破宫廷壁垒,成为普罗大众触手可及的文化符号。

至道年间的北宋,正处于从分裂走向统一的关键期。赵光义通过征服北汉,终结了五代十国的割据局面,以"金匮之盟"构建的权力传承体系,虽存争议却实现了政权平稳过渡。他推行的十五路转运使制度,将地方财政收归中央;废除节度使统辖郡县的旧制,彻底解决了藩镇割据的隐患;扩大科举取士规模,一次录取进士五百余人,构建起中国历史上首个中央集权的文官政府。

经济领域的繁荣更令人瞩目:占城稻的引进使江南亩产达二至三石,"苏湖熟,天下足"的谚语开始流传;景德镇青白瓷窑火通明,东京官窑已能烧制"雨过天青云破处"的汝瓷雏形;商业方面,虽尚未诞生交子,但至道年间铜钱年铸量一度突破五百万贯,是唐代开元通宝的五倍。至道元宝作为流通主力,见证了"汴京富冠天下"的盛景——《宋会要辑稿》记载,其时每石米价300文,农户年收入约30贯,城市中"交引"(票据)交易兴起,早期金融网络初现雏形。

然而,至道元宝的流通史也是一部矛盾史。四川地区因铜料匮乏,铁钱流通量占比达60%,"铜铁并行"引发民间套利;"将从中御"的军事政策导致对辽作战失利,至道三年财政赤字已达200万贯;尽管官府严令禁止销钱铸器(获利甚至可达十倍),但利益驱动下禁令形同虚设,反映出中央与地方、皇权与民间的博弈张力。

这种复杂性在货币体系中尤为明显,至道元宝既有铜铁两种材质,又因书法三体呈现多元审美。可以讲,其铸币史堪称北宋货币多元化的缩影——铜钱的规模化铸造推动商品经济,铁钱的区域性流通预示制度困境,而御书钱的文化属性,则让货币成为皇权合法性的流动背书。

在收藏界,至道元宝有着"量大而不贵,品优而韵长"的特点。尽管铸造仅三年,但其存世量庞大,普通版别价格亲民,这种"平民化收藏"特性,使其成为连接专业藏家与大众爱好者的桥梁。正如雍正铜钱因历史地位受捧,至道元宝的价值更在于其"文化基因",这枚铜钱早已超越流通工具的原始属性,成为历史叙事的参与者。

至道元宝的铸造和流通历程,是北宋初年黄金时代的剪影。它诞生见证了经济繁荣、文化昌盛与制度创新,也埋下了财政危机、军事疲软与区域失衡的隐患。这枚铜钱,承载的是一个王朝的文化自信与制度探索。帮助人们了解到,钱币除了做为流通使用的等价物商品,也可以是政治理想的宣言书、艺术审美的万花筒和经济运行的晴雨表。

声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。

(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)

延伸阅读

- 古钱典范之作大观通宝 宋徽宗御书铁画银钩 (2013-11-07)

- 寥若晨星的清钱大名誉品:祺祥通宝宝源雕母 (2014-10-16)

- 令古人叫绝的齐大刀:名家曾赋诗 管仲展高见 (2015-02-05)

- 开平通宝:五代古钱第一名珍 国内无上拍记录 (2015-03-03)

- 组图-揭古钱叠拓教程 轻松几步流传经典藏集 (2015-06-25)

拍品推荐